Non ricordo chi disse che bastano i primi tre shot per capire se un film sarà bello o meno. Tre shot. S’intende che la regola non funziona sempre – se no che regola sarebbe?- ma in tempi come questi, dove la produzione cinematografica si è così così saldamente consolidata nei suoi ritmi da essere più praticata della scrittura stessa, ecco, una buona regia equivale a una scrittura pulita, addomesticata quanto basta per non essere sbagliata. Tutti sanno scrivere; e tutti i buoni registi sanno girare tre buoni shot iniziali. Puliti, impeccabili, disponibili allo sguardo di lettori/spettatori ammaestrati. Per questo la regola non funziona sempre: capitano film sapientemente girati dall’industria, editrice di questo palinsesto consolidato dell’arte dell’intrattenimento video, che nonostante i tre, quattro, cento buoni shot, rimangono film patetici, inutili, o utili solo a distrarre. Avevo quindi rinunciato alla regola: troppo poco affidabile perché non mi aiutava a capire se un film meritasse di essere visto o meno. Poi ho rivisto i primi tre shot di The Lighthouse una ventina di volte e la regola ha riacquistato valore.

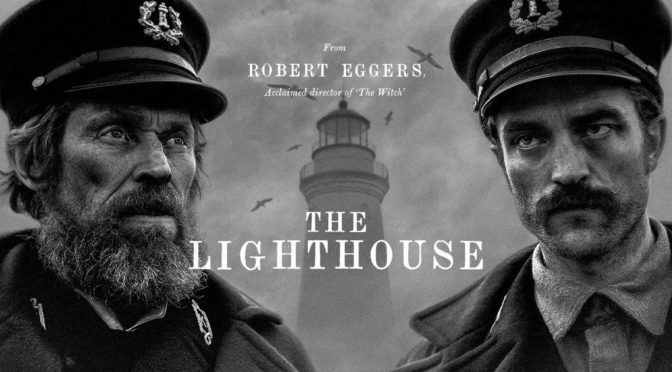

Proiettato in anteprima alla Quinzaine di Cannes 2019, dove ha vinto il premio FIPRESCI, The Lighthouse è il secondo lungometraggio di Robert Eggers (classe 1983!). Con The VVitch Eggars aveva già dato prova delle sue qualità; ma l’esordio non è nulla in confronto a quanto mostra nella sua opera seconda. Qui si sfiora il sublime, e non soltanto per l’abilità di Eggers, ma anche e soprattutto per il soggetto del film. Siamo alla fine del XIX secolo: Thomas Wake e Ephraim Winslow si recano su un’isola per lavorare come guardiani del faro. Thomas Wake (un formidabile, maestoso, potente Willem Defoe) è il capo-padrone, un ripugnante ubriacone che si approfitta del giovane sguattero Ephraim Winslow. Winslow è Robert Pattinson, quel ragazzino che aveva iniziato la carriera con un ruolo di secondo piano in Harry Potter e poi trovò la gloria con Twilight: lì si costruì, immaginiamo senza veramente volerlo, la fama di belloccio per cui è adorato da schiere di fan. Diciamo senza volerlo perché oggi Pattinson non pare nemmeno lo stesso: l’audacia con cui sceglie i suoi ruoli – pensiamo a Cosmopolis di Cronenberg, a Good Time dei Sadfie, a High Life di Denis – dimostra quanto voglia liberarsi di quei ricordi molesti di gioventù; la bravura, poi, con cui interpreta i ruoli assegnatigli in questi film ben più grevi, non lascia dubbi sulla sua evoluzione in quanto artista e sul suo futuro che speriamo pieno di altre scelte importanti. Torniamo al film: presto scatterà il gioco al massacro tra i due maschi, ognuno schiavo del suo trauma. Perché Eprahim nasconde qualcosa, qualcosa che quel luogo abbandonato dall’umanità e da dio riporta continuamente alla coscienza, sublimandosi nell’allucinazione e nel delirio; e perché l’altro, il vecchio Wake, pure è traumatizzato, ma da qualcosa che appare subito chiaro: il potere del faro, quel gigantesco fuoco di luce che Defoe visita ogni notte, letteralmente godendone (mi sia concesso di dire tra parentesi che tra tutto, la componente sessuale del film mi è sembrata la meno organizzata e valida). Tutt’attorno gabbiani guerci, intrugli e lordure, alcol a profusione e tempeste incandescenti; mostri marini, ballate, citazioni cinematografiche e letterarie (non dimentichiamoci che The Lighthouse nasce da un’idea del fratello di Eggers, che in principio pensava di adattare un racconto di Poe – poi, con Robert, decideranno di trasformare fino all’irriconoscibilità quel racconto, facendone materia originale) e una lingua parlata, vicina all’inglese letterario tardo-ottocentesco, contaminata dal gergo marinaresco, che siamo sicuri terrà lontani gli spettatori più innocenti.

Al di là di qualche barocchismo di troppo (ma sono forse gusti – e ho d’altronde l’impressione che a una seconda visione potrei cambiare opinione), non c’è dubbio che The Lighthouse sia più che un film: è la messa in scena di un mito (al di là dei chiari riferimenti prometeici) e, almeno per quel che mi riguarda, in tempi così magri in fatto di potenza immaginifica, non c’è nulla di più apprezzabile di un regista che osa tanto. Osa e non sbaglia – con l’aiuto, impossibile ometterlo, di un direttore della fotografia (Jarin Blaschke) che, illuminando questo Ordet pagano, ha vinto diversi premi e si è guadagnato una meritatissima candidatura agli Oscar. I primi tre shot, io credo, sono opera mirabile di entrambi.

Fabrizio Spagna

Disponibile su Prime Video