How to Save a Dead Friend, (come) salvare un amico morto: questa la volontà testamentaria del commovente lavoro autobiografico di Marusya Syroechkovskaya (in concorso feature film al Visions du Réel), cruda documentazione di quindici anni di vita nella Russia a cavallo degli anni dieci del 2000. Un paese distruttivo, antidemocratico, che si regge su una costituzione votata, nel 1993, dal 30% della popolazione e dove la depressione giovanile è una piaga sociale dilagante. Un film che innesca riflessioni profonde sul senso esistenziale del cinema e sul legame carnale che i film (come questo) interessati alla realtà, sono in grado d’intessere con la vita. Un film che intaglia nella memoria un ricordo indelebile, segna un prima e un dopo, sposta le certezze. La visione di How to Save a Dead Friend è lacerante ma non mortifica: accende al contrario la felice consapevolezza che il cinema è risorsa vitale e illuminante nell’esperienza umana su questa terra. Anche di fronte alla morte.

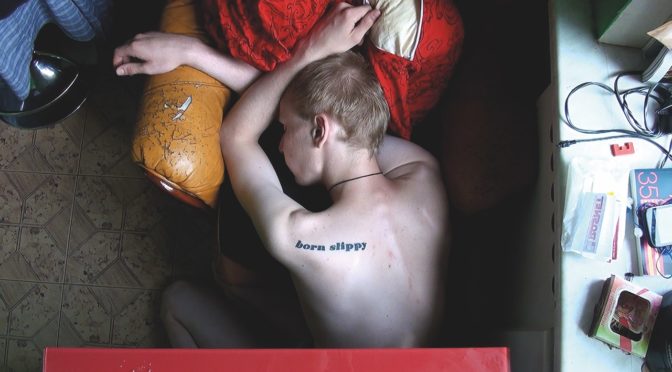

Scritto in fase di post-produzione e commentato a posteriori dalla voce dell’autrice, il film sviluppa un montaggio asciutto e postmoderno che lega soluzioni grafiche, materiale di repertorio, found footage e riprese in stile amatoriale (utilizzo del selfshot) che la regista comincia a girare a 16 anni e che diventano – con lo scorrere degli anni e del film – sempre più mature e consapevoli. Nelle vite di Marusya e Kimi la videocamera è una presenza costante che come una scatola nera registra ogni cosa: gli incidenti, la sofferenza, gli svaghi, l’euforia, l’ansia e le paranoie, la droga, l’alcol, la paura di cedere e commettere l’irrimediabile. Marusya filma d’istinto, in modo spontaneo e fisico, il risultato è graffiante come la musica grunge che ascolta insieme a Kimi. Non c’è spazio per il superfluo, la forma non conta, è assorbita dal gesto e modellata dal bisogno costante di raccontare e salvare ogni momento. Perché filmare è una luce nel buio, un porto sicuro. Permette a Kimi (che pure, in certe occasioni, impugna la videocamera) un dialogo con sé stesso, al punto che, a volte, sembra parlare più con la lente che con Marusya. Per lei significa avere un obiettivo, una passione, dei sogni. Con la videocamera entrambi hanno un legame viscerale, necessario, è un’arma nella lotta alla vita, una maniglia da afferrare, una compagna. Li aiuta a inseguire un senso che scivola e sfugge e appassisce inesorabilmente fino all’apatia e l’incapacità di sentire più alcuna cosa. E’ una via d’uscita dalla zona grigia – per citare il Primo Levi dei Sommersi e i salvati – della depressione giovanile.

Molti giovani russi ne restano sommersi; molti, troppi, non riescono a salvarsi. Il 4 novembre 2016 Kimi si è ucciso. Eppure, malgrado la tragedia, la sua vita è salva. Attraversando la lente è rimasta aggrappata ai pixel; grazie ai pixel si è tramutata in immagini e infine è diventata film. Grazie a Marusya, Kimi rivivrà per sempre sullo schermo, vivrà in me e in chiunque abbia visto How to Save a Dead Friend. Vivrà in chiunque lo vedrà: “If there’s life after death, then it’s digital like this, where you remain pixelated forever; where each moment of our lives repeats over and over“. Se c’è vita dopo la morte, allora è digitale come questa, dove si resta pixelati per sempre e dove ogni momento delle nostre vite si ripete ancora e ancora.

Francesco Dubini