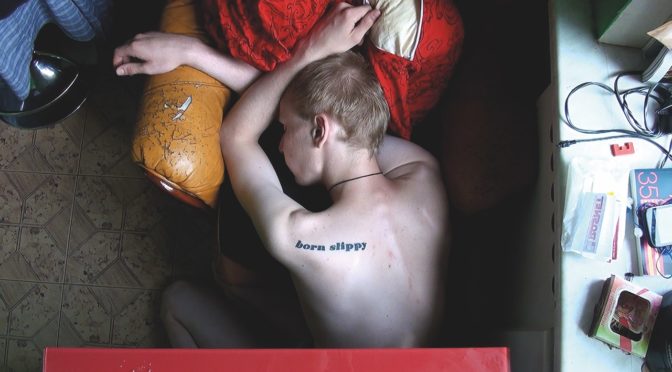

How to Save a Dead Friend, (come) salvare un amico morto: questa la volontà testamentaria del commovente lavoro autobiografico di Marusya Syroechkovskaya (in concorso feature film al Visions du Réel), cruda documentazione di quindici anni di vita nella Russia a cavallo degli anni dieci del 2000. Un paese distruttivo, antidemocratico, che si regge su una costituzione votata, nel 1993, dal 30% della popolazione e dove la depressione giovanile è una piaga sociale dilagante. Un film che innesca riflessioni profonde sul senso esistenziale del cinema e sul legame carnale che i film (come questo) interessati alla realtà, sono in grado d’intessere con la vita. Un film che intaglia nella memoria un ricordo indelebile, segna un prima e un dopo, sposta le certezze. La visione di How to Save a Dead Friend è lacerante ma non mortifica: accende al contrario la felice consapevolezza che il cinema è risorsa vitale e illuminante nell’esperienza umana su questa terra. Anche di fronte alla morte.

Continua la lettura di “HOW TO SAVE A DEAD FRIEND” DI MARUSYA SYROECHKOVSKAYAArchivi tag: Visions du Réel

“SEARCHERS” DI PACHO VELEZ

Primo piano di Shaq Shaq, 24 anni. Nell’aria il frastuono inconfondibile del traffico newyorkese. Il ragazzo, con lo sguardo in macchina, scruta le profondità dell’obiettivo, borbotta qualche parola, ammicca nervosamente. D’un tratto, sulla sua immagine si sovraimprimono le linee dell’interfaccia di una dating app, e subito si ha la sensazione che lo schermo stia restituendo lo sguardo a Shaq Shaq. Il quale, ormai è chiaro, è intento a scorrere su Tinder i profili di alcune ragazze, alla ricerca di quella giusta per un incontro.

Continua la lettura di “SEARCHERS” DI PACHO VELEZ“OSTROV-LOST ISLAND” DI SVETLANA RODINA e LAURENT STROOP

Film in concorso nella sezione Competition Internationale Longs Métrages al Festival Visions du Réel 2021, Ostrov-Lost Island di Svetlana Rodina e Laurent Stoop è uno spaccato sulla vita degli abitanti di un’isola persa nelle acque fangose del Mar Caspio e dimenticata dalla Russia a partire dalla fine dell’Unione Sovietica. L’isola sopravvive all’ombra di una nazione della quale continua inutilmente ad alimentare il culto: a essa la legano solo la nostalgia e i divieti, tanto che l’unica fonte di guadagno degli isolani, la pesca degli storioni e la produzione di caviale, è ora illegale e tenuta sotto stretto controllo dalle autorità russe. Il paesaggio di Ostrov, un tempo ricco e fiorente, è ora scarno e desolato. Non ci sono più le strade, non c’è più un ospedale: restano gli uomini, i bambini che giocano, la sabbia, le cavallette.

Continua la lettura di “OSTROV-LOST ISLAND” DI SVETLANA RODINA e LAURENT STROOP“GUERRA E PACE” DI MASSIMO D’ANOLFI E MARTINA PARENTI

Qualcosa di magnetico emana dal cinema di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, una forza attrattiva difficilmente decifrabile che scorre da un film all’altro, facendo della loro opera un oggetto misterioso e singolare. Qualcosa che ha in parte a che fare con la sospensione, con un clima di attesa e tensione verso un futuro costantemente dilazionato: un respiro trattenuto in cui lo slancio umano si congela a contatto con l’istituzione. In questo stallo i registi milanesi trovano casa, e da qui partono per indagare le situazioni più disparate: il matrimonio come procedura e burocrazia (I promessi sposi, 2007), il viaggio come flusso placcato e abortito (Il castello, 2011), la sperimentazione bellica come preludio alla guerra (Materia oscura, 2013), le grandi opere in completamento perenne (L’infinita fabbrica del Duomo, 2015 e Blu, 2018). Un impasse perpetuo, cui contribuisce largamente il trattamento sonoro che attraverso i rumori d’ambiente e le musiche di Massimo Mariani dà consistenza al tempo, creando mondi ovattati e subacquei.

In Guerra e pace, il loro ultimo film (presentato prima a Venezia e al FilmMaker Festival e ora sbarcato al Visions du Réel), D’Anolfi e Parenti portano quest’analisi a un ulteriore livello di complessità e scelgono di lavorare sulla sospensione temporale per eccellenza, quella del cinema, interrogato proprio in quanto tramite fra passato e futuro, nel suo farsi memoria attiva che plasma il presente. La riflessione prende forma in quattro movimenti, dedicati ciascuno a un diverso tempo verbale e a una diversa tappa nella storia delle immagini di guerra: si va dal passato remoto della guerra in Libia, la prima filmata sistematicamente; al passato prossimo dell’esplosione delle immagini, di cui l’Unità di crisi della Farnesina (“finestra sul mondo”) è contenitore emblematico; al presente di chi, come gli alunni dell’Ecpad, apprende oggi a filmare la guerra; sino a un futuro ipotetico che immancabilmente si ripete ed è perciò rappresentato dalle immagini d’archivio (qui, quello della Croce Rossa Internazionale conservato presso la Cineteca di Losanna).

Si tratta dunque di un film-saggio (o “film-impalcatura”, come definito dai registi), che analizza le possibilità dell’immagine, la sua doppia e ambigua capacità di riflessione. Da un lato l’immagine come coltello, impugnata da chi filma contro chi è filmato, riflesso del suo tempo e delle sue ideologie. Dall’altro l’immagine come coscienza, supporto eloquente che a distanza di anni demanda a noi la riflessione, la decodifica dei rapporti di potere al suo interno. È proprio a partire dalla capacità dei posteri di decodificare le immagini che il lavoro d’archivio acquista valore e che lo stesso Guerra e pace assume intento militante: restituire dignità alle vittime di guerra, evidenziando l’urgenza di un’etica della visione, più che della rappresentazione. Uno scopo raggiunto non con un’analisi fredda e scientifica, ma attraverso la coesistenza d’inchiesta e poesia, in uno sguardo volutamente impuro che instaura con noi un dialogo diretto. Ne sono esempio le immagini improvvise e apparentemente incongrue che spiazzano lo spettatore, risvegliandone l’attenzione con il fascino del fuoriluogo e spingendolo a indagare la loro stratificazione (in questo caso, la macabra apparizione del busto di un manichino o i legionari in maschere anti-gas fra aiuole verdeggianti). Il personale irrompe nell’oggettivo e il reale si arricchisce di sfumature magiche: come ne L’infinita fabbrica del Duomo le statue paiono muoversi da sé, librandosi nell’aria per raggiungere Milano, anche qui nel finale le immagini prendono vita, proiettandosi autonomamente su cataste di pellicole. Sono le testimonianze delle vittime di guerra, che prendono parola e ci interpellano di rimando: cosa faremo, noi, di queste immagini?

Chiara Rosaia

“FAYA DAYI” DI JESSICA BESHIR

Una leggenda sufi etiope vuole che la pianta del khat, le cui foglie rilasciano sostanze stimolanti una volta masticate, venne scoperta durante la ricerca dell’acqua della vita eterna. Oggi il khat costituisce la coltura commerciale più redditizia d’Etiopia: la sua assunzione trascende la mera esperienza fisica, si presta invece a pratiche simposiali che trovano giustificazione nel tramandarsi di miti religiosi. A partire da questo racconto, Faya Dayi, in concorso internazionale al festival Visions du Réel, propone un percorso spirituale che segue la montuosa Harar e la cultura del khat, masticato per secoli per potersi avvicinare al proprio Dio, come anche per far scorrere più rapidamente i giorni di fatica e monotonia.

Continua la lettura di “FAYA DAYI” DI JESSICA BESHIR“NOTRE ENDROIT SILENCIEUX” DI ELITZA GUEORGUIEVA

Aliona Gloukhova arriva in Francia con l’intento di disimparare la sua lingua d’origine, il bielorusso, per trovare, nell’acquisizione del nuovo idioma, quella autenticità scarna e quel distacco di cui ha bisogno per raccontare della scomparsa di suo padre, di un lutto che non è fino in fondo tale. L’indeterminatezza di una lingua sconosciuta come unico mezzo per restituire l’indeterminatezza di un evento o l’assenza.

Continua la lettura di “NOTRE ENDROIT SILENCIEUX” DI ELITZA GUEORGUIEVA